如今的各个城市在视觉上越来越雷同,林立的高楼在消除每座城市的特点。这时候,味觉的传承就显得格外可贵。人们的生活方式在变,骨子里对食物的偏好却一代代延续下来。以味蕾探索城市精髓,将风味停驻于心头。

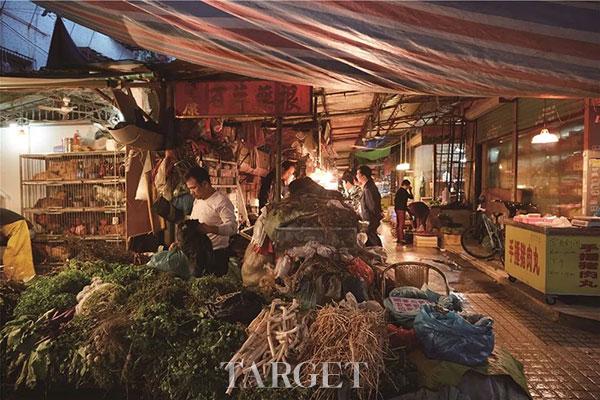

汕头的饮食文化之丰富,从街头巷尾的摊贩便可见一斑,每天从一大清早到凌晨两、三点钟,分别贩卖早点、正餐、宵夜的摊贩们颇有秩序地按照自己的时间出摊,且固定位置和招牌。很多有口皆碑的店家,按图索骥寻找到最后,也不过是一家看上去毫不起眼的路边摊,但其味道可绝不一般。这些店家几十年、几辈人烹饪着同样的招牌菜,举手投足间的每一个动作,都是决定品质的细节。

老城中心,繁华如一梦

汕头老城区以“小公园”为中心,是全国唯一一个呈扇形放射状格局分布的骑楼街道。这里的老建筑以民国时期的骑楼为代表,每一栋老房子都有着各自的传奇故事,对侨居在东南亚一带的老华侨有着特殊的意义。上世纪30年代,汕头曾一度是中国第三大港,而这里的每座骑楼、每块砖瓦,都记录着这座粤东名城曾经的辉煌。

以“小公园”为中心的街区周围,几条大马路呈放射状分布,这里是昔日的汕头最繁华的地方。不过时代的更迭,让这一带如今处处显得破旧。所谓的“小公园”也不过只是一个凉亭。虽然破旧,但热闹依旧。白天里无人问津的街道,等到天色放暗,就是另一番模样。各色小吃摊的招牌都亮了起来,各种地摊铺陈开来。咿咿呀呀的潮剧用喇叭一放,俨然回到了上世纪。从南洋归来的华侨,对小公园这一带感情最深,每次回来省亲,都要到这里吃一吃飘香的小食,西天巷蚝烙、居平鲎粿、老妈宫粽球和爱西干面是老饕们的最爱。

“爱西干面”的老店已经有八十多年历史了,那些漂泊多年的老华侨,返乡第一件事就是来吃一碗干面,甚至未及开口,已老泪纵横。“干面”自然就是干捞面,面条筋道有弹性,与卤汁、芝麻酱、沙茶酱及少许猪朥(猪油)一起搅拌,还要在碗里撒上葱花,放上卤肉,味道才称得上正宗。上桌时,再另配上一碗猪骨熬成的清汤润喉。

潮汕人有着“闯海”的历史,因此才有了这众多华侨。妈祖是保佑着海民的神灵,过去潮汕人每逢远行出海前都要前来祭拜妈祖。老城区著名地标老妈宫,始建于清朝嘉庆年间。发源于福建莆田湄洲岛的天后宫,是汕头开埠前最早的建筑。祭拜时,在老妈宫门口顺手买几个粽球,成了当地人的一个饮食习惯。“老妈宫粽球”是上世纪20年代张德强父子在老妈宫附近摆卖创立的。粽子外形为六角球状,把糯米用猪油炒过后,加适量上等鱼露,再炒至米粒油香透亮,格外诱人。以前店里曾悬挂着一块写着“食定正知”的玻璃匾,这四个字的潮汕话意思是,只有吃了并且仔细品味以后,才真正知道它的好味道,后来还演变成一句俗语:老妈宫粽球--食定正知。对食客来说,尝过粽球之后,可别忘了细细观赏老妈宫。老妈宫的屋顶上有着潮汕传统工艺嵌瓷,相当精美。嵌瓷的主要材料是各种颜色的瓷器剪取成的瓷片,别具一番风情。

还有一种与拜神有关的食物是潮汕的“粿”。这里的人们每逢“时年八节”向神灵祈福,许愿时的供品主要便是各种粿品,因此历来有“时节做时粿”的说法。这种由米粉加工制成的食品,与有些地方的“糕”类似。潮汕人将用米、面粉、薯粉等加工制成的食品,统统称为“粿”,其中粿条(类似于河粉,但口感不同)与糕点(如菜头粿、红桃粿、鼠曲粿、鲎粿、草粿等)最为常见。而粿汁也是当地人的心头好,先在煮熟的粿角(有点像粿条,但形状是三角形)上淋上卤汁,再在上面铺上可以自选的卤肉、卤猪肠、卤蛋、豆干、卤苦瓜等,口感与味道都十分丰富。

食客们在小公园附近的飘香小食店还可以尝到鼠曲粿、笋粿、韭菜粿等多种粿品。这间小店位于国平路上的林氏旧祠堂,是在上世纪五、六十年代公私合营时,由多家小食摊档合并而成,因此保存了众多不同种类的小吃。